������ӥ֥�ͥ��ǡ�����ӥ�������Σ������顼�������ޥ˥���ǥӥ�äݤ��Ȥ����Х���ǥ��ѥߥΡ��˥ˡ��륺�ޥ������Ȥ����̲��ߥΡ��Υ��顼����ݥåפˤʤäƼ����Ѥ���Ƥ����ʤ������Ȥ��������Τ������Ƥߤ�����

���륢���դ�������̣�裱���Ƥϥ������ȥ�ꥢ�ԹԤäƤߤޤ��礦��

���������ȥ�ꥢ�Ȥ����Τϥ��ݡ��ĥե��å������Ǥ��롣�������ɣǣƣ��Υ롼��˴�Ť��ʹ֤���ä�����ε��������ι�����դΥ��å���������Ƥ��롣�¤ˣ��ȥ��ۤ������ʥۥۥ�������Ǥ��롣�ۥۥ���������ˣ��ȥ��ۤ����������äβ���ʪ�Ǥ�����¤��Ƥ⡢����¿���ι���ݸ���оݤȤʤäƤ��ޤä��ۥۥ�������������оݤȤʤ�ˤ�������Ͽ�Ϥ��֤䤬�ٲ��Ѥ��줫�飷���Ȥ��Υ���ǥ�Ǥ����ʤ������깹������ʤ��������Ȼפ���

���������������ˤ������Ǯ�ˤϷɰդ�ʧ�äƤ�����٤����Ȼפ������Ȥϥ�����ͥ��Ȥ��Ǥ����Ф狼��礦���Ȥ�̵�����⤷��ʤ����ɡ������äǤʤ�Ǯ�����ʤǤ���ΤǤϤʤ�����������

���Ȥ������餤����깥����ȤʤΤǡ��ȥ����������ɥ��åץե����ȤǤ�äĤ��룱�������ݥ�ɥ����С��Υ��㥤����ȥ֥�å��ޡ���顢�͵��βϸ���ǤΥХ���ǥ����ޥ˥��å�������̤ʤ饪�����ȥ�ꥢ������ʡ֥���ȥ��פ��ޡ��쥤���åɤ�顢�����ޥ˥���ˤϥޥ�������������Ƥ���Τǥȥ饦�ȥե��å���Ǥ��롣

������������Ǥ�륢����������Ϻ���Ƥ��ơ��ȥ饦���ѤΥ륢���Ȥ��ƥ����ޥ˥���ǥӥ�����ܤ�Ϥ��������͢�Ф���Ʋ椬�Ȥ�¢�ˤⲿ�Ĥ����롣

���������顼�˼ʤ����ä�������Ҳ𤷤�����ӥ֥룱��������Τ褦�ʥ��顼��֤����������顼���������ȥ�ꥢ�äݤ���Ǥ��פȾҲ𤷤褦�Ȥ����Τ�����ɡ���ʤ���ԥȥ���С��äƿ��ܤξ��ʤ��¤����祤���Ǥ��롣

��������Ф˼ʤ��ޤ��ޥ��ǤϤ��뤬������Ǥ���̣��

���Ǥ⡢�ѥå��������꿷�ʤ��ĤäƤ����Τǡ������Ⱦ�����ɤ����������ֲ��ˤϡ����ϰ���Τ褦�˳����դ������פȤ��Ƥ��äơ����֤�������ͭ����Ǥ��륿���ޥ˥���ǥӥ��̾����ͳ��ȡ������륢����̾���ˤ��ä��Τ�ɽ���Ƥ���Τ��Ȼפ����������ɤޤ�����Ȥ⤢�뤫�ʤȡ�

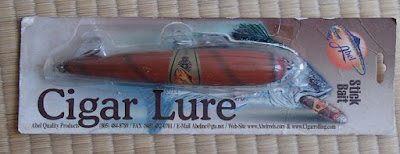

�������̾�ϡ֥����ȥ�륢�����פǤ���˥����ޥ˥���ˤ��뤽���ʡ���

���륢���Ȥ��Ƥϡ��ץ饹���å��α����դ��Υ�른���Ȥ��������Ȥ������ʥ륢���ǡ������ޥ˥����ι�Ԥ��ƴѸ��ǸФΥޥ����ĥ����Ȥ���������㡼��������ȣ��������ޥ˥���ǥӥ��ܡ��Ȥǥȥ���������ʹ�������Ȥ����롣

�����ܤǤϥ��ס���ߤ����˥��㥹�Ȥ��ƻȤ��Ƥ���ȻפäƤ��뤬����ľ��������ǥʥ�ܤ���ä����Ȥ������٤��ܳ�Ū�ˤϻȤä�����̵���Τ���ǽ�ˤĤ��ƤϤɤ�������ʤ�̵����

����Ȱ����ή�Ԥäơ������褦�������μ���˥ץ饹���å��ǥܥǥ��������������륢���Ȥ����Τ⤤���Ĥ��ФƤ��ơ��̿����Υ륢���ʤɤƤä���Ʊ���������ʪ���Ȼפä���äƤ�����������������̤��Υꥰ���Ǻब�����ޥ˥���ǥӥ�����ϥ��ƥ�쥹�äݤ����ɡ���Υ륢���Ͽ�ݥ����̤β�Ҥ����ʤ��⤷��ʤ���ï���ΤäƤ��鶵���Ƥ���������

��

���Ǥ�äơ��̲���ή����ʤ����Ȥ����Х�ޥ�ǥ����ߥΡ�ã�������Ĥ�¢�ˤ���ʪ��Ҳ𤹤롣

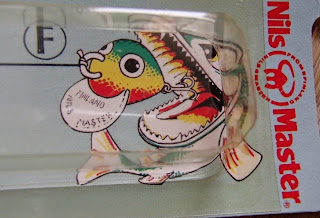

�������ܤϡ��ޤ��˥��줬�Х�ޥ�ǥ����ߥΡ��Υ��顼���ܤȤ��������ǡ��ɤä��������Ų����ܤ�������Τǻפ鷺�Х��Ȥ�������Ȼפ��������Ĥ������äƤ��롣

�����������ɼ��ܤΣ����Ȥ������ܥǥ���¦�̤˥���ǡ�����ʤ���Ȥ����Τ����Х�ޥ�ǥ����ߥΡ��äݤ����顼���ȻפäƤ��롣

��������ϥ�åפ���Ž�äƤ��륷���뤫��֥���륢���פȤ�����������餷�����ϥ�ɥ���եƥåɤȤ��ɤ��Τǡ������Ϥʹ�˼�Ǻ�äƤ�Τ��ʡ�

��

���������ȥ�ꥢ�ΥХ�ޥ�ǥ������ˤϥܡ��ޡ��Υ������Τ�����ɾ�����ʹ���Ƥ��������ɡ��ܡ��ޡ��Ȥ������ץ�ɥ��ǹ뽣�����˥Х�ܡ��ޡ��Ȥ��������ΥХ�ޥ�ǥ������顼�С�������Ф��Ƥ���褦�ǡ��ޤ��ˤ���ʴ����Σ������ɼ��ɼ�ʥ��顼�ˤʤäƤ��롣

���Ǥ�äƤ⤦���ä��硢�����Ĥϰ��¿ͤ���ؤ�Ʊ������´��ι�Ԥ˥������ȥ�ꥢ�˹Ԥä������ڻ��ʤΤǣ���ǯ���餤���Υ�ΤǤ��롣��ʤ���ʪ�������ɤ��Τ˴������롣

������륢�����ɤ�Τ����������顼�ǤϤʤ���ΤΡ�����ڤ�ᤤ�Ƥ��ơ����줬�Х�ޥ�ǥ����ߥΡ��Υ��顼�Τ⤦��Ĥ���ħ�Ǥ��ꡢ�̲��ΥߥΡ��Υ��顼�������Ѥ��Ǥ����ʤ����Ȼ�Ŧ������ʬ�Ǥ⤢�롣

������ꥫ��륢���Ǥ�Ʊ�ͤο��ο���Ϥ��Ƥ���Τǡ����Τˤɤä��������ȸ����Ȥ���������ʷ�ϵ���ޤ���̲������Ȼ�ϻפ��Τ����ɤ�����������

�����ʤߤ��оݵ��Ȥ�������Ƥ���Τ����Х�ޥ�ǥ������ե�åȥإåɡ��ޥ����֥���å����ե����ޡ�������������åɡ����������٥���ƥ��顼���ޡ��쥤���åɤȤʤäƤ��롣

���Х�ޥ�ǥ����������ǽ�Ƥ�����֤Υ������åȤΤ褦����

���ե�åȥإåɤϥ����Ǥ��͡��ޥ����֥���å��ϥ��ޥե������Ȥ�����ꡢ�ޤ�ޥޥ����֥���å��Τۤ������ͤˤ��̤꤬�ɤ�����

���ե����ޡ������Τ����ʤΤǸ������ƤߤƲ�������Ǽ�������֤åƥ�ե�����������˶ᤤ�ե���������֤ʤ���������ɡ���¦�̤ˤ�������Ĥޤ���Ȥ��Ρֻؤ��ספ˸�Ω�ƤƤθƾΤΤ褦����

������������ƺ����Ȼפ��Τϡ��������ȥ�ꥢ�˶�̣���ʤ����ͤʤ餽���פ����������ɡ��������ȥ�ꥢ�ǥ������Ȥ����ȡ����������ǤϥĥХᥳ�Υ�������֤��緿�凉��åɥե������Ȥ����Τ�ͭ̾���Ѿ����������ȥ��������ɥ������ȸƤФ줿�Ȥ��������Τ���뽣�ٵ��ͥ�����ȥ����ʤ⥵�����äƤ����Х�����褦����˱ѹ��ή���Ϥ��ä��ꤷ���뽣�Ǥ�Ԣ�Υ��������襦�������������ǡ��ǥ�������֥������פȸƤ��������ʤȤ����Ȥ�����

�����åɤϤ����Ǥ⼸�äƤ����ޤ��礦���ߥΡ��ǥ������֤�����忼�������Ȥϻפ��ʤ��Τǡ����֤�ϸ����դˤ���ϥ����ࡢ����̾�⥨�����奢����åɡʲϸ��ϥ��ˤʤ�ƸƤФ����㥤���ޥ�ϥ�������Τ��ȤǤ��礦��

�����������٥��ʹ��������̵���ΤǸ����������顢ø��Υѡ�������ǥ��åѥ�����ä��η��ε��������оݤȤ��ƤϿ͵�������褦�Ǥ���

���ƥ��顼����̾�����ߥ���ǥ֥롼�ե��å���˶ᤤ��֤ΤϤ��������ͤ���ȥ֥롼�ե��å������֤ä������Τˤ������ʤ���������褦�ʵ������ܸ���㼨�Ǥ��ʤ��ȻפäƤ���������ɡ���ʿ�Τˤ⤤������ʤȺ�ǧ���������Ԥ����֤Ȥ��ڤ�ޤ���Τǡ��Ѹ�Ǥϻ�Ω�������ܸ�ǤϤ��Υϥ��ߤˤʤ��館�Ƥ�̿̾�Ǥ��礦��

���Ǹ�����ܤǤ����ͤˤʤ���̾�٤���ޡ��쥤���åɡ���������ͭ��ø����ΰ�Ĥǥʥ���ѡ������ԥ�륯�ȶ��ˣ�����������ۤ�����Τ�ؤ�ȤΤ��Ȥ����������������ۤ�Ȥˤ������ʡ��Ȥ����褦�ʾ�ή������äƤ���̿�������������̵�����ɤ��������ͤȤ����ĥå��ߤ������Ƥ��������������ȥ�ꥢ�ˤĤ��Ƥϥ����������������ȹΤ��ܤ�Ĥ֤�����

���ߥΡ��˴ؤ��Ƥϡ��褦������ɼ�ʣ������餤�����äο��Ȥ��ǡ��俧�������ͤ��ᤤ�Ƥ���Τ��������ȥ�ꥢ�ΥХ��ѥߥΡ��äݤ��Ȥ����Τ��ޤȤ�Ǥ��롣��ˤϽФʤ����ɲ����Ƥ��Ƥ�Ȥ���»�Ϥʤ��Ȼפ��ޤ���

���Ȥ��ơ����������뽣�����������ɤ������ɼ���糤�����ǤäƽФ�褦�ʡ����ĥ�Ȥ���褦�ʥ륢���ʤ��Ρ��Ȥ�ò���ε����ˡ����Ԥ������ޤ����������ȥ�ꥢ�θؤ볤�Υ륢��������֥ϥ륳�פΤ��Ҳ�Ǥ���

���ϥ륳�ȸ����С����ܤǤ⤪�����ߤΤ��Ρ֥ϥ륳�ĥ����ƥ��פäơ��̿���С����Ž���դ��褦��������Ǥ����ΤǤ��������줬��¢����ФƤ��ʤ�������ޤ�Ȥä��������ʤ��Τǥ����Ȥ��Ƥʤ�������������Ϥ��ʤΤ�¢����ȯ���Ǥ�����̵ǰ��

���ޤ���������֤ä��㤱��������������в������餤�����ҥåȤ��Ƥ�����������鵤�ˤʤ�ͤϥ����äƤ����������������ޤ��Х����˻Ȥ�������ζ�°��Ф��ڤꤷ���Τ˥ϥ��դ��������Υ����ȥޥ������äƥ�����¸�����Ȼפ��ޤ�������������åȺ�Ĺ������ü�ä���ԥ���äȤ�줿�����ˤ��������Ǥ��������ȥޥ������Τ�ä��餽�ä��⥰���äƤߤƤ���������

���Ȥ������Ȥǡ����ܤǤϤۤܥϥ륳�ĥ����ƥ����餤�����Τ��Ƥ��ʤ�������Ǥ������¤Ϸ빽�������ȥ�ꥢ�Ǥϥ�㡼�ɤ����ǡ��Ҥ�äȤ��ƥޥ˥������ͤʤ��ΤäƤ뤫��Υޡ��쥳�å����Τ��ʥ��ȥ����������Ȥ������Υ�������顢�������Х��ѤΥߥΡ����äƤ�餷���������ä�����ľ�ɤ��Τ��

���������ϥ륳�ȸ����С������Ǥϳ��ѤΥǥ����Х��֥졼�����ʤΤǤ��롣�����Ǿ���ˤ�����ޤäƤ��롣

��

���ǡ���Τ���������ͣ��أ�������

�������ݥ������˹Ԥ��äƤ����äˤʤäơ��ǽ�ϥ������ꥫ�����ä��ϸ��Ǥ�äĤ��褦�����Ȥ����ä��ä��Τǡ������Ѥ������αѻ������Τ�Ź�Υ��ꥸ�ʥ�Υ����ݥ�Х��֥졼�����Ȥ��㤤������櫓������¾�ˤ⣱���������売���������餤�ΥХ��֥졼�����ä�̵���Τ��ʤ�õ�����顢���㥹�ȥ��������ä��Τ����ƹ��������Х��ץ�����åץ��Ǹ��Ĥ������Σͣ��أ����������֤�Ĺ�����������ߥ�ʤ���Ȼפ���̣���ʤ��͡��ߥ�

���Ǥ⡢���ƥ��㥹�ƥ����������ͤƶ�����Ǥ֤��ꤲ�Ƥߤơ��ɤ��Ǥ��Ƥ���Τ˴���������

�����ݣ��������ȽŤ��Х��֥졼�����ʤΤDZ��꤬�����䤹���äƤ������֥����֡�

���Ǥ⡢ư�����¤˥������ߤ˺٤����Х��֥졼�����ǥ�ȥ벻�⤢�äƥ��ԡ����ٹ⤯�Ƥ褵������

���������ɮ��ΤʤΤ��������Ƥ�Ȥ��λ��������̤ΥХ��֥졼�����ʤ�Ƭ�ˤ������ʤȤ����������ۤܿ�ʿ�˶ᤤ������

�������äơ����ˤ�ä��㤹���ʤ��Ȥ�ʾ�ˤϽ��פ����Ǥǡ��������ĥ���ư�ϡ���ʿ�����Ǥ�äƤ�����ˤΤ߰�����������ƿ��Ϥ���ۤɴط�̵���äƤ��餤�ǡ����Τؤ�Ƭ�ˤ��ä��Τǡ֤�Ф�������륢���פ�������ޤä���ʤ����Ⱦ⤬���ä�������ϡ�����äȥߥΡ����ؤ�꤬̳�ޤ��ʤ����Ȥ������餤���ɺ�ʤ�����ɡ������ᤤ�륢�����륿�å���äƤ��줳�������ݥ��ͤ��ǣԤ�����ƻ��ǡ������饿�å���Ǥϴ��˽Ť����ꤲ�ˤ������餤�ν��̡�

���Ȥ��Х���㥯������줽���ʵ��ۤ��ץ�ץ�����äƤ��Ƥ���Τˤ��ޤ��˵��˸����ä��ꤲ�Ƥ��ʤ������������褦�ʤ����̹������褦���ȻפäƤ������������Ϣ��ƹԤ����˥Х��ץ�����åץ��Υ����������������Ƥ��ޤä���

���ޤ��ܹ�Ǥ���äƤ���Τ��⤷��ʤ���������Ū�֡���ˤϻ�ǰ�ʤ���ʤ�ʤ��ä��륢���Ǥ��롣�ճ��ˤ��Υ������Υ륢�����ꤲ���оݵ��ä�̵����ΤǤ��롣�ޥ��������Υ��㥹�ƥ��Ȥ����ɤ����⤷���ȻפäƤ���Τ���������ޤ�ޥ������ˤϹԤ��ʤ��Τ�͡��Ȥ������Ȥ�¢��̲�äƤ���륢���Ǥ��롣

���Ĥ��Ǥˡ��⤦��Ĥ���˥ǥå����Τ�Ҳ𤷤Ƥ��������㥤����ȥȥ��֥顼���ݣ��������Ǥ��롣

�������äƤߤ������ɤ����Ƥ⥭�㥹�ƥ���̵���äݤ��礭���ǡ����������������Υ������ϥȥ�������ѤǤ��롣

���֤��ä��Σͣ��أ�������ȥ�������Ѥʤ�ͤ��Ρ��פȻפ��뤫��������μ����ɤ�ȣͣ��أ������ϥ��㥹�ƥ������ϥȥ�������ѤȤʤäƤ��ơ����㥤����ȥȥ��֥顼�Ϥ����ʤ�ȥ�������ԡ��ɤȤ��β��⤫�����äƤ���Τǡ��ͣ��أ������ϥ��㥹�ƥ����Ѥ��Ȼפ������֤�

�����ʤߤ˺���ˤϤɤ��Τ������ˤ⤢��������ԣĥХ��֥졼����������оݤȤ����֤��Ƥߤ������㥤����ȥȥ��֥顼�������˥ǥ��������狼�ꤤ�����������������

��

��

�����������ǥå����Х��֥졼�����ǥ��������ϲ���äƥ�����Ȼפ����⤷��ޤ������ܤ��㤽�⤽�ⳤ�ǤΥȥ���������ߵ郎�⤯�Ƥ���ޤ������ߤΤʤ��ʤ��ǡ�����˥ޥ��ʡ�������Τ����ɥ�ա��ʥ��ޥ������ˤΥȥ�����Ȥ����Τϡ���ȸ����ߤΤ���¤�����ΤǤ���ʤ�˳����λ���Ȥ����Ƥ���ȾҲ𤵤�Ƥ����ꤹ�롣���֤��ա���äƤޤ���

����������֤äơ��Ȥˤ�������Ū�ǥ륢�����ɼ�������ɤ��ä��ꡢ�ȥ������®�٤�®���ۤ����ɤ��ä���ȡ�¾�ε��Ȥϰ㤦������Ȥ�����Ω���뤰�餤��̣�襤�����оݵ��Τ褦�Ǥ��롣�����դ����������������餤������ä�����̵�������Τ��˥���㥯���㹶��Ū�����ʤε��Τ褦�Ǥ����ɤΤ��餤����Ū���Ȥ����ȥ����եȥ�����ǵݳ��ꤲ�Ƥ���ȥ���ȥ����å�ŷ������˥����å����Ƥ��뤰�餤�Ǥ���Ȥ����Ф��狼�ꤤ�����������������

����˥ޥ�����Ҥ���ФƤ���֥��ݡ��ĥե��å������ܸ����ǡפ�����Ѥ���ȡ֥�ա��ϡ��Ϥä���Ȥ������顼�Ǥ���������������ä��ꤹ��褦������Υץ饰���������褦�Ǥ����ݥԥ�顼�ʤȤ����Ǥϡ���ѥ�Σãģ����������������ޥ��ʥࡢ�衼����Υܥˡ������ϥ륳�Υ��㥤����ȥȥ��֥顼���֥쥤�ɤΥե�å��������ޥ롼����������Ǥ��礦�����פȤʤäƤ��ơ���ѥ�ãĥޥ��ʥࡢ�衼����Υܥˡ������ϥ륳�Υ��㥤����ȥȥ��֥顼�Ⱦ�̣��̤ޤ�¢��ž���äƤ��ƾФ��Ƥ��롣

���������ܥˡ������äƤޤ��衣�������ܤΥ�Ĥ㥹�ƥ��ǻȤ�������äƤޤ����Ȥ��������ȥ�����ǻȤ��ǥå����Х��֥졼�����ä�������ǥ衼����ȤäƤ����ȻפäƤ����餤�ǡ���ա����θ��ʤˤ����̤˥ܥˡ������ڤ�Ƥޤ��������褦���̥�����Τ��⤷��ޤ����衼����ʤ�����ɸ��ˤʤäƤƤ⤪�������ʤ����餤�˻פäƤޤ�����

���̿��Τϣ������餤�Ⱦ������Ǥ������������������Ⱥ��Ф��뤰�餤�˥����ǥ����Τ����ǥ�����Υȥ���������ʡ��ˤϱ䡹����줺�ˤ֤鲼���äƤ����ꤷ�ޤ���ɸ������������Х�Υ��֥�եå��äƤȤ��������������������������ǡ�äƴ����Ǥ��硣

���Х��֥졼�����ä�ʿ�٤ä����Ǥ������£��ΥΡ��Ȥ��餤���ꤽ���ʥ���������äƤޤ���

���������������顢�ܥˡ����Ϥ����������פǡ���ѤΥ����ߥܥˡ����������ϼ����Ѥ���Ƥ����褦�Ǥ��������ߥܥˡ����Ĥܤ˥ϥޤä�Ķ�����ޤ����ʢ�ˤ��å��������ߤȥܥˡ����������ˤ���̯�ʸ촶�γݤ���碌��̯��

���Ƥʴ����ǡ�æ�����Ĥĥޥ˥��å��˥륢���դ�������̣�⤳���ޤ��裱���Ƥȡ��Ȥ��Ȥ��֤�ȴ���פ��ޤ������⤦���Ф餯�ͥ��Ϥ��ꤽ���ǣ����Ƥ��餤�ޤǤϹԤ������Ǥ���

�����Υ���åȱ�̣�������Ѥʷ����ˤĤ��Ƥ��������ϰ���³�����ڤ��ߤˡ�

������������ʡ��ɤ�⸫�����Ȥʤ�����

�ֿ�����Ǥ�ʤˤ��������äơ������äƤ뤳�ȡ��ʤ�ǻĤäƤ��Ǥ��Ρ���

���������أ�ǯ���λ��˽�����ä�����ѤδȤ������ԡ����Υ륢���ѥ��å�

�Ǥ��������饹�ΰ�ʪ�ǥ��������������������߸�Ⱦ�Ǥ�������������Ϥ��롣

������ʤ��ä��ʡ��������ǣ���ļˤ�����Ǥ�Ŵ���Ǥ�ȴ���ζ�°�ҥ��ס���

�������ä��������롦����������������Kazu��

����������BBS���ߤ��꤬�Ȥ��������ޤ���������ޥ���ä��λ䤸��ʤ���

�ͥå�ͧã��RAN����Ǥ����С���ϡ����������ޤ�GW��Ƥޤ���Ǥ����Ϥϡ���

����ǯ��Υ����Τ�����ä��륢���ʤ�ơ��ʤ�Ǻ��Ǥ���äƤ��������ȼ�ʬ�Ǥ��ԻĤǤ�������¢�פ���ФƤ����Ǥ��ͤ��줬��

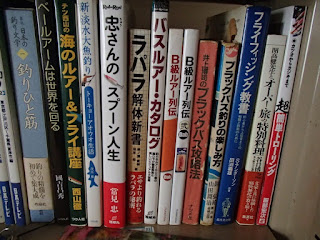

��ʬ�Ǥϡ֥��쥯�����פǤ�̵���ȻפäƤ���Τǡ��ۤȤ�ɤ��֤���������ʡ����٤Ĥ��Ƥߤ�פ����̤���äƤ������äƤ�ΤǸ夫��ץ�ߥ��Ĥ������ʤ���ä���ϡ֤���ޤ�פ��Ƥʤ��ΤǤ������Ѥʥ륢���빽����ޤ���

������ޥ����ɤ�����äƤ�ʤȻפä���Ȥ���Ǥ��������餷�ޤ�����