深い所は深いところでまた別途ネタにするつもりではあるけど、とりあえず”砂ゴロタ護岸”の浅い石積みをクランクで攻める時の、道具についてある程度こんな感じかなという感触になってきたので、ルアー図鑑うすしお味第68弾はそのあたりを整理がてらご紹介したい。

砂ゴロタ護岸は、護岸に乗っかって釣りをするんだけど、その護岸のすぐ下には石積みが幅2~3mぐらいで入っていて、その沖側は呼び名の通り、ゴロタ混じりの砂底の海底になっている。

積み石の深度は潮が高いと1~1.5mぐらいの時が多いけど、当然干潮時には干上がりそうになってるときもあるし、場所によっても深さは変わってくる。

魚がついているのは、石積みから沖への深くなっていく傾斜と、石積みの上の石の脇やら隙間やら、時に石積みと護岸の間に入っていたりもする。沖側のゴロタにもついているだろうけど狙いにくいしあまり多くもなさそうで狙ってはいない。

傾斜の部分を着底させて狙おうとすると2m~3m潜るディープクランクが必要になるけど、斜面に刺さる角度で着底させて引っ張ってくると、根掛かりばかりで仕事にならない。実際には活性の高い根魚は、頭上1mやそこらは平気で食いに来るように感じているので、傾斜部に限らず着底させることは必須ではないと思う。ただ、それでも可能な範囲で魚の居る棚に近づけた方が良いのは間違いなく、そうすると、クランクの潜行深度的には傾斜の一番上のあたりをかすめるようにして潜ってきて、積み石の上は着底せずに低層近くを引いてこられるのが理想である。

積み石自体は目視十分可能なので、魚が身を寄せそうな大きな石とか大きな隙間とかを狙って、ルアーも目視して着底しないように引っ張ってくれば、魚を誘うのに都合が良いだろうとも思っている。

なので、石積みが深いとき1.5mのときの潜らせるクランクとしては、一般的な小型ディープクランクや一部大型シャロークランクがそのぐらいの潜行深度で、逆に浅くなって50センチも潜らせれば上等となると、シャロークランクで概ね間に合う。

とりあえず、ワシがしっかり使い込んで感覚が分かってるクランクベイトってダイワ「ピーナッツⅡ」のSRとDRで、この2つは深度50ぐらいと1.5mぐらいでちょうど両端を任せることができるので、ワシ的には”砂ゴロタ護岸”ポイントでの根魚クランクの主軸として考えている。考えているんだけど、こいつら2つだけでは、どうにもいろんな状況が生じるので対応しきれず、ここしばらくめぼしいクランクを買っては試し、試しては調整し評価し、という作業を行っている。 まず、調整が必要になったのは、根魚クランクをやり始めた頃、追ってきたり反応する魚が小さいという問題があったので、じゃあとりあえずルアーサイズを下げてみるかと、ピーナッツシリーズは人気があるので各種派生モデルを展開していて、プチピーナッツDR、タイニーピーナッツDRというのはそういう小型根魚を狙うのには、潜行深度もちょうど良い感じに1m強ぐらいで扱いやすく申し分なかった。しかしながら、ちょっと大きめの魚が掛かると、小さいルアーでハリが小さいのもあって、バラしが連続した。ならばとルアーのサイズ上げたら、こんどはシーバスタックルでは制御不能な大きさのも掛かってしまい、根に潜られて切られてしまうという、お粗末きわまりない失態を犯してしまった。小型ルアーに今付けているシングルフック以上の大きめのハリを付けるのは、前後の絡みの無いように後ろ1本だけに絞れば、多少はまだ大きくできるけど限界もあり、シーバスタックルで間に合わないサイズの魚も狙うとなると、根魚狙いならベイトロッドに16ポンドナイロンとか巻いてグリグリするのが素直な戦略で、そうするとさらに太軸のフックを使わないとフックが持たなくなり、あまり小さいルアーが使いにくい。っていうか良型食ってくるなら、タイニーとか使ってる場合じゃないだろって話で、50センチ深度から1.5m深度ぐらいまでのクランクベイトを、50センチと1.5mの隙間をじょうずに埋めつつ選んで、水深など状況に応じて使えるようにせねばならんと考えた。

潜行深度1.5mのディープダイバーでもゆっくり巻いたり、竿を高くしたりしてそこまで潜らないないようにできるけど、ある程度はそういう小技も使うけど、いちいちリズム変えて構え変えてってやってると釣り方が安定しないので、技術でどうにかするのはあえて諦めて、おおむねルアーの方で調整して自動的にいつものリズムやフォームで釣っていけるようにしてみたい。

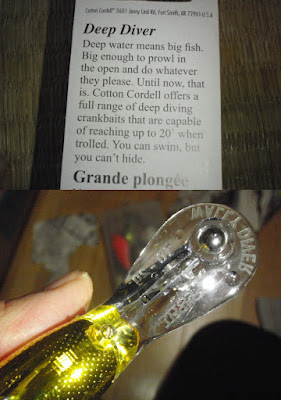

というわけで、色々使えそうなルアーをネットで物色しまくって、いつものごとくスルルのポチチで確保、現場運用していけそうなのを選別してみた。

まず浅い方の50センチ深度枠だけど、これはロングA14Aだののアメルアやらマグミノー70Fだののヨーズリものやらのフローティングミノー全般が使えるので、それだけで使える弾は多い。シャローのミノーの強い動きのは散々弾ごめしてある。クランクとしても、まあピーナッツⅡSRが中心だけど、障害物回避能力にたける名作ベルズ「シャローラビット」なんかも浅場で使うには使い勝手が良い。なんならネタ元のクラップシューター出してきてもいい。 深い方1.5mはピーナッツⅡDRがメインとして障害物回避能力にたけるモノがないかと、リップ長いフューズ「クランクMAXjr」、四角いリップの「ファットラップラパラ5」あたりも試したけど、リップが石を叩いているぶんには根掛かり回避しそうなんだけど、蛎殻への根掛かりはリップより先にあるリーダーが掛かることが多くて、そのことが着底させてリップで底を叩くという、ディープクランクの得意技の1つを「コリャダメだ!」と放棄せざるを得ないと判断した理由である。逆にリーダーが掛かってる場合、浮力のあるルアーだとライン緩めるとルアーがスルスル浮いてきて回収できることもある。てなことがあるので、1.5mから50センチの間を埋めるべく、潜行深度の違うクランクを探すことになった。

結果今のところ、ピーナッツⅡSRよりは潜る、潜行深度1m弱級ので良さげなのは、スミス「ハスティー1」、ダイワ「BHシャッド」、ボーマー「ファットA B04F」。ハスティー1はどうということのない小型細身のクランクだけど、ハスティー1~4まで大きさ違いで深度が選べるので便利かなと思ったらば、3ぐらいから平べったい幅広リップでグリグリ潜るのは頼もしいんだけど、ちょっと重くて4は恐ろしくて買っていない。この1は巻きも軽く深度もやや浅めだけど安定した泳ぎで優等生な感じが良い。BHシャッドはポッパーもミノーも名作なBH(バスハンター)シリーズでリップの短い方が深度的にはピッタリで、かつ動きもパタパタと大きく派手目でクランクに負けない感じで期待できる。ファットAはその名のとおり太目のクランクで浮力も強くピンポン球みたいに浮いてくるので、根掛かりしそうになったりラインが蛎殻に掛かったときにルアーだけ浮いてきて回収ってのがやりやすい。サイズが4センチとやや小さいのでハリは後ろにシングル1本なるべく太いのをという運用。どれも廃盤のようだけど中古の弾数は豊富で入手も容易なのはありがたい。根掛かり0を目指してなくさないつもりで運用するつもりだけど、どうしても根回りで釣ってると慣れるまで根がかりや、魚に根に潜られるのはありそうで、安く中古が手にはいるってのは重要な要素。 逆にピーナッツⅡDRよりちょっとだけ潜らない潜行深度1.5m弱級で良さげなのはボーマー「ファットA B05F」ラパラ「ラトリンファットラップ5」ハルコ「ソーサラー52」ダイワ「デカピーナッツSR」。ファットA5は先ほど紹介した4と似たような感じで大きい分もうちょっと潜る。根掛かり回避や外しがやりやすそうなのも共通。ラトリンファットラップはラパラにしては珍しく樹脂製でラトル入り。丸っこくて可愛らしくラトルの響きもカラカラと良い音。根魚、基本持ち帰られてしまうので釣れるのはスレてない個体でラトルとかに反応は良いように思う。岩陰でカニとかカサコソ近づいてくる音には敏感に反応してそうな生態からもラトルは効いてくれそうに今のところ思っている。動きの派手さという視覚的な要素はもっと効いてるだろうにしてもだ。ソーサラーはオーストラリアっぽい派手な色のが食われて石の下に潜られ殉職。急遽赤金の背中を蛍光オレンジで塗っておいた。リップ大きめで頭の方起点でシリをしっかり振るオージー好みな感じのクランクでラトルも小さいのがカランカラン良く響く良いルアーなんだけど、リップが脆いのと入手がやや難しいのが難点。そこいくとデカピーナッツDRの入手の容易さよ!新品でも千円しないぐらいだし、中古だともちろんもっと安い。最近のダイワのリールとか悪口ぐらいしか書くこと無いけど、ワシの2号ナイロンの10年来の愛用品である「ジャストロン」、初代からの付き合いの「リールオイル2」、そして安くてよく釣れる「ピーナッツ軍団」という、安定して供給される高品質な普及品については、褒めるしかないというか、お世話になってます感謝!という感じである。やっぱりクランクは大きいとグリグリ潜ってく傾向にあり、SRと言いつつもデカピーナッツは1.5m弱ぐらいは潜ります。大きいのでフック大きくできるし、サイズでアピール力稼ぎたいときには好適。という感じで、道具も詰めつつ盛り上がってはいるんだけど、何が駄目だったのか分からんというのはあるけど、お盆過ぎからこちら根魚クランクまったく駄目で、メッキはチョロチョロ釣れてるけど根魚行方不明状態なので、1つ考えられる要因として酷暑で表面海水温が風呂のようになってたのもあって、台風で時化て海の中が秋っぽくなったらまた活性上がるのか、根魚が浅い石積みとかゴロタ回りとかに入るのは夏だけなのか?分からんところではあるので地道に情報収集しつつ楽しんでみたい。

にしても今回の台風はなんなのか?足は遅いし前線刺激してなのか九州上陸するぐらいで神奈川で土砂崩れとか痛ましい災害起こしてて、最初の頃27日直撃の予報だったのが、31日8時時点でまだ紀伊半島まで届いてない。明後日になっても紀伊半島まだ予報円の中にあって明日の天気すら全く読めない。なんか今晴れて日が差してきた、どないなっとるんんじゃ?物理現象である天気すら気候変動の影響もあってか過去の情報からの推定が成り立ちにくくなってきているようで、さらに複雑な生態系の要素が絡む魚の動向など読めるわけがない。そう思って、今まで以上に”来た魚を釣る”に徹して、来たチャンスをすれ違いざまにモノにするぐらいでないと次は無いのかもしれない。根魚クランクはそういう意味でチャンスを逃しすぎている。反省し肝に銘じておきたいところである。

随分とチカラ入ってますね

返信削除根掛かり深刻化するようなら

スプリットリング弱くする手もありますし、シングルフックならチモトをライターで炙って強度下げるって手もあります。

アンバサダーに使うようなラインならヒン曲げて回収って簡単にできます。

あと2ピースのキャスティングロッド全く入れなかったのが今になってじわじわ効いていて

ニゴイ遠征とか出来ず仕舞いです…orz

10年前の時点でナマジさん見習うべきでした

根掛かり、フックが掛かるようなら対応策はそれなりに打てるんですが、リーダーが先に蛎殻につかまるのがやっかいで、結局着底させないのがいまのところの単純で確実な対策です。

削除継ぎ竿は、バイクに乗ってた時期が長く、その頃にライギョロッドさえ2ピースのマスキーロッドでいけたので、強度的な問題とかは既に無いんだなと思い、そうなると持ち運びに不便な1ピースは極力買わなくなりました。

ダイワのふく壱は試されましたか?

返信削除ファットAの5をもっと強くしたような動きと使用感でリップもファットAより長いわりに潜らないのでおすすめです

レンジは16lbナイロン海水ならサブサーフェスから頑張って1.5m

浮力はファットAと同等で#4のフックが乗ります

懸念点はリップの薄さといつ廃版になるかわからない点です

一番のお気に入りポイントは釣る性能に一切関係のないダイワお得意の骨の入った”ボーン”カラーがある点です

おおっ、骨入りボーンカラー懐かしい!バスハンターとシーバスハンターにありましたね。

削除情報ありがとうございます。早速探してみます。ダイワなら廃盤になっても中古の弾数多そうで、その点も良いですね。